朝晩がぐっと冷え込んで、すっかり秋ですね。

畑のピーマンやシシトウは、これくらいの気温のほうが心地よいのか、夏よりもよく採れます。

今年は夫が畑を作りました。

元畑を家と一緒に譲り受けたので、家庭菜園をして有効活用したいなと…思ってはいたものの、なかなかできていなかったのです。

元畑とはいえ、もう何年も放置されたそこは、毎年背丈ほどの草が生えてくる原野となっていました。

広さが2000㎡もあるので、草刈りだけでも夫は大変そうにしています。

移住3年目にして、畑を作る夫の様子をお伝えしたいと思います。

まずは畑にしたい区画の草刈りをし、クワで地表の草を削いでいくようです。

土が見えたら、作物を植えるために土を盛って畝(うね)を立てます。

これはわたしもひと畝だけ手伝いました。

全身でクワを使い、汗だくになる作業です。

それを夫は何日もかけて、いくつも作ってくれました。

夫曰く、盛った土の角度に出来栄えの良し悪しを感じるそうです。

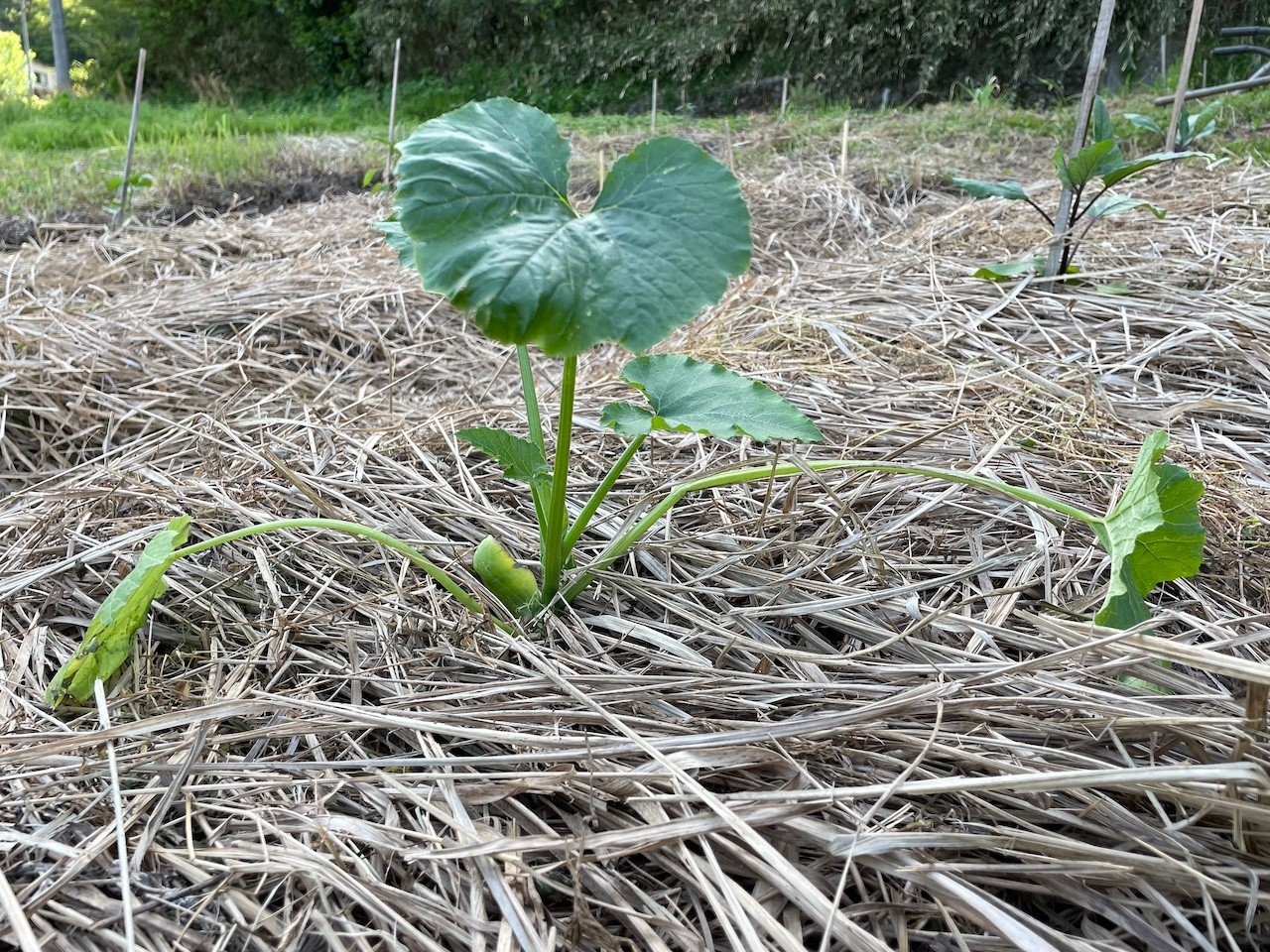

畝には刈り草をお布団のようにかけておきます。

地表が乾燥するのを防いだり、日光を遮ることによって雑草が茂るのを抑制したり、枯れ草が畑の養分となる効果があるそうです。

こうして畑の準備ができたら、夏野菜の苗を植えます。

5月頭くらいだったでしょうか。

ズッキーニ、ナス、ピーマン、シシトウ、トウガラシ、九条ネギ、ツルムラサキ、スイスチャード…。

まだ柵をしていないので、サルもイノシシも興味を持たなそうな野菜を選んだつもりでしたが、ズッキーニは一度…二度だったかな、サルに食べられました。

それでも今年はサルの進軍が少なくて大変助かりました。

去年はサルが毎月やってきて、ひどい時には50匹の群れがそこらじゅうを闊歩していたので…。

我が家では庭に野生化している、ニラやミョウガ、赤紫蘇なんかも、獣害に遭わないのでおすすめです。

去年、夫の両親が植えてくれたモロヘイヤやオクラも、サルやイノシシに狙われなくてよかったなあ。

今年の気候はおかしくて、6月中に梅雨が明け、そこから雨が降りません。

この辺りの重要な水源である尾原ダムの貯水率を、ヒヤヒヤしながらチェックしていました。

雨がないので、夫は野菜が枯れない程度にジョウロで水道水を与えます。

こんな時山水が使えたらなぁと言っていましたが、この日照りでは山水も枯れていたことでしょう。

実際、家の裏の沢も枯れていました。

それからやっと雨が降るようになって、8月頭の収穫はこちら。

たくさんは採れませんが、ちょこちょこと収穫できるのが嬉しいものです。

ズッキーニは受粉ができていないと小さいうちに黄色くなって落ちてしまうようでした。

すっかり雨も降るようになり、気温も落ち着いてきた9月頭。

しばらく放置していたツルムラサキが、大変なことになります。

先端から15cmほどの新芽を収穫するはずが、いつの間にかこんなに伸びてしまったようです。

ツルムラサキを食べるのは初めてでした。

とろとろと粘り気があり、土の香りがします。

葉っぱはどこも柔らかくとろとろ。

茎は、先端のほうじゃないと硬くなっていました。

この土っぽい香りが苦手かもなあと思っていたところ、後日新芽を食べたら美味しくてびっくりしました。

収穫適期って大事ですね。

畑にいると、同じく畑をやっているご近所さんから話しかけられることも増えました。

「頑張っとらいねえ」とか、「雨が降らんで困るねえ」といったちょっとした声かけをしてもらうと、仲間になれたみたいでなんだか嬉しくなっちゃいます。

おすそ分けまでいただいてしまいました。

「おすそ分けもあるから生活費が安くていい。」みたいな言説は移住前にネット上で見かけましたが、それはちょっと違うと思います。

お金がどうこうじゃなく、見知った顔のご近所さんが手塩にかけた野菜をもらう、お礼や感想を伝える…そんなコミュニケーションに価値があると思うのです。

とても心温まる、居心地の良い思いがします。

わたしは畝立てとたまの収穫しか体験していませんが、夫は野菜が雑草に埋もれないよう定期的な草刈りをしたり、収穫タイミングを見計らったり、害虫対策をしたりしています。

小さな畑をやるだけで、必要な労働がたくさんあるんだなぁというのを感じました。

そんな苦労があるとわかったので、野菜もいっそう美味しく感じます。

10月のある日の収穫。

これまでぽつぽつだったピーマンも複数採れるようになりました。

丸小ナスもふくふくと太ってきた気がします。

甘長とうがらしも立派に育っています。

移住1~2年目には余裕がなかったけど、こうしてゆっくり地域に馴染んでいけたらいいなと、

そう思うのでした。

【ライター紹介】

りえ。福井県の市街地出身。東京・神奈川で8年間過ごし、雲南市へIターン。

購入した古民家で、田舎暮らしを満喫せんと奔走中。

在宅のフリーランスで、夫婦2人暮らし。